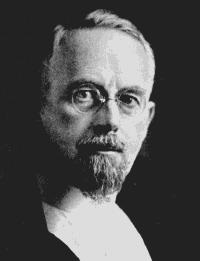

Aloys Fischer (1880 -1937)

Aloys Fischer war unumstritten einer der bedeutendsten Pädagogen des 20. Jahrhunderts. Viele pädagogisch/psychologische wissenschaftliche Disziplinen verdanken ihm wesentliche und wertvolle Impulse, so auch die öffentliche Kleinkindererziehung. Insbesondere setzte er sich auch mit der Frage nach einer Verbindung von Kindergarten und Schule auseinander.Leben und Wirken

Aloys Fischer (Foto: Ida Seele-Archiv)Geboren wurde Aloys Fischer am 10. April 1880 als sechstes und jüngstes Kind des Taglöhners Johann Fischer und dessen Ehefrau Barbara (geb. Späth) in Furth im Wald, wo er in äußerst bescheidenen Verhältnissen aufwuchs und die Volksschule besuchte. Dem wissbegierigen Jungen konnte der Ortsgeistliche einen Freiplatz im Knabenseminar der Benediktinerabtei in Metten vermitteln. Nach dem Abitur studierte Aloys Fischer an der Universität München für das höhere Lehramt Germanistik, Geschichte und Altphilologie. 1904 promovierte er bei Theodor Lipps zum Doktor der Philosophie. Das Thema seiner preisgekrönten Dissertation lautete: „Über symbolische Relationen“. Folgend war Aloys Fischer viele Jahre als Privaterzieher tätig u a. der beiden bayerischen Erbprinzen Luitpold, der früh verstarb, und Albrecht. 1915 erhielt der Pädagoge, der sich 1907 habilitierte, einen Ruf als außerordentlicher Professor für Philosophie an die Universität München. Drei Jahre später wurde er zum ordentlichen Professor für Philosophie und Pädagogik berufen. Zusätzlich übernahm er noch die Leitung des von ihm gegründeten Pädagogischen Seminars sowie 1927, in Personalunion mit Alexander Pfänder, die des Psychologischen Instituts. Des Weitern zeichnete er ab 1924 als Mitherausgeber der renommierten Fachzeitschrift „Die Erziehung“ verantwortlich. Als die Nazis an die Macht kamen und die akdemische Pädagogik sich aktiv an der Gestaltung des "Neuen" beteiligte, gehörte der Professor mit zu "den Schlüsselgestalten als 'Gründungs- bzw. Doktorväter' für eine rassenwissenschaftlich orientierte Pädagogik [...] Fischer hat zwar selbst nie in dieser Richtung publiziert, er hatte aber auffallend viele Schüler und Mitarbeiter, die sich rassenpädagogisch und -psychologisch profilierten. Dies mag mit dem offenen, auch für Anregungen aus anderen Disziplinen aufnahmebereiten Wissenschaftsverständnis Aloys Fischers zusammenhängen, weist aber nicht [...] auf auch theoretisch und politisch begründete Lehrer-Schüler-Beziehungen hin" (Harten/Neirich/Schwerendt 2006, S. 167 f). Des weitern gehörte er ab 1924 zu den Herausgebern der renommierten Fachzeitschrift „Die Erziehung“. 1937 wurde der Gelehrte zwangspensioniert. Der banale Grund seiner Entlassung: er war seit 1906 mit der Jüdin Paula Thalmann, mit der er zwei Kinder hatte, verheiratet. Aloys Fischer hatte die Forderung der Nazis, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, standhaft verweigert. Er starb am 23. November 1937 nach der Operation eines langjährigen Magenleidens. Seine Witwe wurde im Juni 1942 in das KZ Theresienstadt verschleppt. Dort starb sie 1944 an Entkräftung.

Aloys Fischer (Foto: Ida Seele-Archiv)Geboren wurde Aloys Fischer am 10. April 1880 als sechstes und jüngstes Kind des Taglöhners Johann Fischer und dessen Ehefrau Barbara (geb. Späth) in Furth im Wald, wo er in äußerst bescheidenen Verhältnissen aufwuchs und die Volksschule besuchte. Dem wissbegierigen Jungen konnte der Ortsgeistliche einen Freiplatz im Knabenseminar der Benediktinerabtei in Metten vermitteln. Nach dem Abitur studierte Aloys Fischer an der Universität München für das höhere Lehramt Germanistik, Geschichte und Altphilologie. 1904 promovierte er bei Theodor Lipps zum Doktor der Philosophie. Das Thema seiner preisgekrönten Dissertation lautete: „Über symbolische Relationen“. Folgend war Aloys Fischer viele Jahre als Privaterzieher tätig u a. der beiden bayerischen Erbprinzen Luitpold, der früh verstarb, und Albrecht. 1915 erhielt der Pädagoge, der sich 1907 habilitierte, einen Ruf als außerordentlicher Professor für Philosophie an die Universität München. Drei Jahre später wurde er zum ordentlichen Professor für Philosophie und Pädagogik berufen. Zusätzlich übernahm er noch die Leitung des von ihm gegründeten Pädagogischen Seminars sowie 1927, in Personalunion mit Alexander Pfänder, die des Psychologischen Instituts. Des Weitern zeichnete er ab 1924 als Mitherausgeber der renommierten Fachzeitschrift „Die Erziehung“ verantwortlich. Als die Nazis an die Macht kamen und die akdemische Pädagogik sich aktiv an der Gestaltung des "Neuen" beteiligte, gehörte der Professor mit zu "den Schlüsselgestalten als 'Gründungs- bzw. Doktorväter' für eine rassenwissenschaftlich orientierte Pädagogik [...] Fischer hat zwar selbst nie in dieser Richtung publiziert, er hatte aber auffallend viele Schüler und Mitarbeiter, die sich rassenpädagogisch und -psychologisch profilierten. Dies mag mit dem offenen, auch für Anregungen aus anderen Disziplinen aufnahmebereiten Wissenschaftsverständnis Aloys Fischers zusammenhängen, weist aber nicht [...] auf auch theoretisch und politisch begründete Lehrer-Schüler-Beziehungen hin" (Harten/Neirich/Schwerendt 2006, S. 167 f). Des weitern gehörte er ab 1924 zu den Herausgebern der renommierten Fachzeitschrift „Die Erziehung“. 1937 wurde der Gelehrte zwangspensioniert. Der banale Grund seiner Entlassung: er war seit 1906 mit der Jüdin Paula Thalmann, mit der er zwei Kinder hatte, verheiratet. Aloys Fischer hatte die Forderung der Nazis, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, standhaft verweigert. Er starb am 23. November 1937 nach der Operation eines langjährigen Magenleidens. Seine Witwe wurde im Juni 1942 in das KZ Theresienstadt verschleppt. Dort starb sie 1944 an Entkräftung.Der Kindergarten als eine schulvorbereitende Einrichtung

Bereits gegen Ende des Deutschen Kaiserreiches hatte Aloys Fischer in seinem programmatischen Beitrag „Hauptprobleme der Kindergartenreform“ die gegenwärtige Kleinkindererziehung vehement kritisiert, da sie noch immer von „den Gedanken und Erfahrungen der Tradition“ (Fischer 1913, S. 11) zehre. Er bemängelte weiter, dass es an innovativen Ideen und Methoden fehle „wie auch der wissenschaftlichen Begleitung, vieles hänge von der Initiative von Einzelpersonen oder karitativen Vereinen ab“ (Wasmuth 2011, S. 394). In genannter Publikation schrieb Aloys Fischer dem Kindergarten, dem der „Beigeschmack nach Bewahranstalt und Wohltätigkeitseinrichtung“ (Fischer 1913, S. 14) genommen werden müsse, unbeabsichtigte schulvorbereitende Aufgaben zu, von denen Kinder aller sozialen Schichten ihren Nutzen haben sollten. Er war der Ansicht, dass der Kindergarten keine allgemeine Notwendigkeit besitze, stellte jedoch fest, dass Kindergartenkinder, Kindern, die keine vorschulische Einrichtung besucht hatten, um Einiges voraus sind.

„Wenn der Kindergarten auch gar nicht die Absicht hat, auf die Schule vorzubereiten, so ist es doch unvermeidlich, daß er es tut. In dem Maße, als dies geschieht, nimmt er der Schule Einiges vorweg. Kinder, welche eine Kindergartenvorbildung besitzen, wohl gar zwei bis drei Jahre regulär den Kindergarten besucht haben, unterscheiden sich von Kameraden der gleichen sozialen Schicht ohne Kindergarten erheblich in ihren Gewöhnungen (Reinlichkeit, Rücksicht, Friedfertigkeit, Ordnung), in ihren Kenntnissen und Fertigkeiten (Ausschneiden und Legen, Zeichnen und Formen, Singen und Turnen), ihrer Arbeitswilligkeit und allgemeinen Schulfähigkeit“ (Fischer 1913, S. 15).

Darum forderte er, dass der Kindergarten „nicht bloß für die armen, aufsichts- und anleitungslosen Kinder bestimmter Schichten gedacht [sei], sondern für alle Kinder im Spielalter“ (Fischer 1924, S. 332), das gekennzeichnet ist durch eine „eigene geistige Struktur“ (ebd., S. 32). Da die Institution Kindergarten, wie schon angesprochen wurde, die geistige und sittliche sowie körperliche Entwicklung des Kindes fördert, muss sich allerdings der Inhalt des Kindergartens ändern. Demzufolge sollte die Kindergartenpädagogik nach Zielsetzung, Methode und Inhalt „spielkindgemäß gestaltet und zugleich für die weiterführenden Bildungsbahnen fundamental tragend gemacht werden“ (ebd.).

Damit aber alle Kinder einen Kindergarten besuchen können, war der Pädagoge für eine Einordnung des Kindergartens in das öffentliche Schulwesen, „selbstverständlich ohne obligatorische Bestandteile desselben zu werden“ (ebd., S.14). Hinsichtlich der seinerzeit geführten Diskussion ob der Besuch eines Kindergartens verpflichtend sein sollte, war Aloys Fischer aus pädagogischen Gründen dagegen. Seine Begründung lautete:

„Ich leugne nicht, daß er [der Kindergarten; M.B.] jedem Kind etwas bieten kann, aber ich leugne, daß er heute eine Erziehungsform ist, deren wesentliche Vorteile nicht auch in einer großen Anzahl eingebürgerter und natürlicher Erziehungsformen vorhanden sind. Es besteht kein zureichender pädagogischer Grund, die Mannigfaltigkeit der Erziehungsformen zugunsten einer einzigen zu beschränken. Nicht weil der obligatorische Kindergarten ein Eingriff des Staates in die Rechte der Familie wäre, muß ich mich noch gegen ihn aussprechen, sondern weil er die wirksamen Formen der Erziehung im Frühalter unnötig und unberechtigt verarmen und schablonisieren müsste“ (ebd., S. 342 f).

Der Pädagogikprofessor sah einen obligatorischen Kindergartenbesuch nur dann für gerechtfertigt, „wenn man den Kindergarten als eine Vorstufe der öffentlichen Schule auffasst“ (ebd., S. 343). Er fügte weiter kritisch hinzu, ob man durch eine „allgemeine zwangsmäßige Einführung“ des Kindergartens „nicht seine wesensmäßigen Aufgaben verkennt und durch seine Umgestaltung in diesem Sinn das Spielalter gerade um eines seiner spezifischen Erziehungsmittel bringt. Es liegt keinerlei Staatsnotwendigkeit vor, die Mannigfaltigkeit von Erziehungsformen zu beschränken (ebd. S. 344). Dessen ungeachtet glaubte er „mit Blick in die Zukunft, dass ein obligatorischer Besuch des Kindergartens unvermeidbar werde (Franke-Meyer 2011, S. 230), eine Vermutung die sich bis heute nicht bewahrheitete.

Literatur

- Fischer, A.: Hauptprobleme der Kindergartenreform, in: Zeitschrift fü pädagogische Psychologie und experimentelle Pädägogik, 1913/H. 1, S. 11-17

- Ders.: Kindergartenfragen nach dem Krieg, in: Zeitschrift fü pädagogische Psychologie und experimentelle Pädägogik, 191/H. 3, S. 144-161

- Ders.: Kindergarten und Schule, in: Zeitschrift fü pädagogische Psychologie und experimentelle Pädägogik, Leipzig 1924/H. 1, S. 17-32

- Franke-Meyer, D.: Kleinkindererziehung und Kindergarten im historischen Prozess. Ihre Rolle im Spannungsfeld zwischen Bildungspolitik, Familie und Schule, Bad Heilbrunn 2001, S. 227-231

- Harten, H.-C./Neirich, U./Schwerendt, M.: Rassenhygiene als Erziehungsideologie des Dritten Reichs. Bio-bibliographisches Handbuch, Berlin 2006

- Kreitmair, K.: Alois Fischer. Leben und Werk, München 1950

- Wasmuth, H.: Kindertageseinrichtungen als Bildungseinrichtungen. Zur Bedeutung von Bildung und Erziehung in der Geschichte der öffentlichen Kleinkindererziehung in Deutschland bis 1945, Bad Heilbrunn 2011, S. 394-396

- Zuletzt bearbeitet am: Dienstag, 22. November 2016 09:00 by Karsten Herrmann