Tagung zum Umgang mit geflüchteten Kindern in Osnabrück

Wie können pädagogische Fachkräfte Kinder und Familien mit Fluchterfahrung in KiTa und Grundschule stärken und unterstützen? Diese Frage stand im Fokus einer schon frühzeitig ausgebuchten Tagung in der Schlossaula der Universität Osnabrück. Veranstaltet wurde sie von Universität, Stadt und Landkreis Osnabrück in Kooperation mit dem nifbe, der Landesschulbehörde sowie der Bohnenkamp-Stiftung und der Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte.

„Die Integration junger Flüchtlinge ist eine der drängendsten gesellschaftlichen Aufgaben“ unterstrich Uni-Vizepräsident Prof. Dr. Maybritt Kallenrode zur Begrüßung der TeilnehmerInnen. Sie wies auf die zahlreichen Aktivitäten der Universität Osnabrück hin – von begleiteten Gasthörerprogrammen und Deutschkursen bis hin zu Angeboten der bewegten Sprachförderung für Kinder und Jugendliche in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Osnabrück Bürgermeisterin Karin Jabs-Kiesler wertete die Integration von Flüchtlingen als „Beitrag zum Frieden in Zeiten von Pegida und AFD“ und freute sich über eine „breit getragene Willkommenskultur sowie zahlreiche Initiativen und Projekte in der Friedensstadt Osnabrück.“

„Die Integration junger Flüchtlinge ist eine der drängendsten gesellschaftlichen Aufgaben“ unterstrich Uni-Vizepräsident Prof. Dr. Maybritt Kallenrode zur Begrüßung der TeilnehmerInnen. Sie wies auf die zahlreichen Aktivitäten der Universität Osnabrück hin – von begleiteten Gasthörerprogrammen und Deutschkursen bis hin zu Angeboten der bewegten Sprachförderung für Kinder und Jugendliche in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Osnabrück Bürgermeisterin Karin Jabs-Kiesler wertete die Integration von Flüchtlingen als „Beitrag zum Frieden in Zeiten von Pegida und AFD“ und freute sich über eine „breit getragene Willkommenskultur sowie zahlreiche Initiativen und Projekte in der Friedensstadt Osnabrück.“ In ihrem Auftaktvortrag umriss Prof. Dr. Claudia Solzbacher von der Universität Osnabrück die Integration von Kindern mit Fluchterfahrung in KiTa und Grundschule als „ein weites Feld, zu dem es erst wenige fachwissenschaftliche Beiträge gibt“. Die Praxis sehe sich mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert – beginnend bei der flexiblen Aufnahme über die Sprachvermittlung und unterschiedlichen kulturellen Erziehungs- und Sozialisationszielen bis hin zu „riesigen Lernstandsdifferenzen“. Die Kinder seien häufig geprägt durch traumatische Erlebnisse während der Flucht, durch Ausgrenzungserfahrungen, unsichere Bleibeperspektiven und eine schwierige Wohnsituation, die zu Schlafmangel und Konzentrationsschwierigkeiten führe. Andererseits seien sie aber auch oft „starke Persönlichkeiten mit eine hoher Resilienz und vielen Ressourcen“ und dürften nicht auf die Opferrolle reduziert werden. Grundsätzlich appellierte sie, Kinder als Kinder anzusehen und nicht als Flüchtlinge.

In ihrem Auftaktvortrag umriss Prof. Dr. Claudia Solzbacher von der Universität Osnabrück die Integration von Kindern mit Fluchterfahrung in KiTa und Grundschule als „ein weites Feld, zu dem es erst wenige fachwissenschaftliche Beiträge gibt“. Die Praxis sehe sich mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert – beginnend bei der flexiblen Aufnahme über die Sprachvermittlung und unterschiedlichen kulturellen Erziehungs- und Sozialisationszielen bis hin zu „riesigen Lernstandsdifferenzen“. Die Kinder seien häufig geprägt durch traumatische Erlebnisse während der Flucht, durch Ausgrenzungserfahrungen, unsichere Bleibeperspektiven und eine schwierige Wohnsituation, die zu Schlafmangel und Konzentrationsschwierigkeiten führe. Andererseits seien sie aber auch oft „starke Persönlichkeiten mit eine hoher Resilienz und vielen Ressourcen“ und dürften nicht auf die Opferrolle reduziert werden. Grundsätzlich appellierte sie, Kinder als Kinder anzusehen und nicht als Flüchtlinge.Sicherheit und Selbstwirksamkeit

Unter Verweis auf die UN-Kinderrechtskonvention, die allen Kindern die gleichen Rechte zusagt, fragte Claudia Solzbacher, wie das Recht auf ein gelungenes Leben, auf Bildung und Teilhabe in KiTa und Grundschule umzusetzen sei. „Zuallererst“, so antwortet sie, „brauchen Kinder mit Fluchterfahrungen Sicherheit und müssen das Vertrauen in die eigenen Handlungskompetenzen und ihre Selbstwirksamkeit zurückgewinnen“. Entscheidend hierfür sei der Beziehungsaufbau, denn „in Beziehungen erlernen Kinder Ich-Stärke“. Als Stichworte einer gelungenen Beziehung nannte sie „Empathie, Wertschätzung, Wärme und Aufrichtigkeit“. Pädagogisch böten sich für die Arbeit mit Flüchtlingskindern in der natürlich noch von Sprachschwierigkeiten geprägten Anfangszeit insbesondere Freispielmöglichkeiten, Bewegungsangebote sowie künstlerisch-kreative Projekte an, denn diese „öffnen Selbstzugänge und ermöglichen das Ausdrücken von Emotionen.“ Die pädagogischen Fachkräfte sollten dabei auch darauf achten, „vertraute Anker“ zu bieten, wie zum Beispiel Begrüßungen, Lieder oder Bilder aus der Heimat. Als zentralen Faktor für die Arbeit mit geflüchteten Kindern hob Claudia Solzbacher die Elternarbeit heraus, bei der kulturelle Missverständnisse häufig der Grund für Konflikte sein könnten. Auch hierfür sei der Aufbau eines Netzwerks aus Kooperationspartnern rund um KiTa und Grundschule notwendig – von Dolmetschern über Psychologen bis hin Sprach- und Kulturmittlern oder Migrantenvereinen.

In zehn Workshops konnten die TeilnehmerInnen sich im Anschluss näher über zentrale Themen im Umgang mit geflüchteten Kindern und ihren Eltern informieren und austauschen.

Trauma und die Folgen

So führte Dr. Birgit Behrensen von der Universität Osnabrück die TeilnehmerInnen grundsätzlich in die hochsensible Thematik der traumatisierten Kinder ein. Ein Trauma werde als „ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß“ definiert und ein Posttraumatisches Belastungssyndrom sei eine mögliche Folgereaktion darauf. Wie Dorothea Lesemann von der Albert-Schweitzer-Grundschule konkretisierte, hätten Kindern aus ihren Klassen so in der Tat „schlimmste Erfahrungen gemacht“ und zum Beispiel miterlebt wie Vater und Mutter getötet oder Frauen vergewaltigt wurden.

Traumatische „Symptome der Übererregung“, so führte Birgit Behrensen weiter aus, seien zum Beispiel „Impulsdurchbrüche, Aggressivität, extreme und schnelle Stimmungswechsel oder emotionale Labilität.“ „Symptome des Wiedererlebens „ könnten die Wiederinszenierung im Spiel, Alpträume mit und ohne spezifischen Inhalt oder Flashbacks sein. Eingeschränkte Spielfähigkeit, Tiefe Abwesenheitszustände oder Verlust der Entwicklungsfähigkeiten könnten schließlich „Symptome der Vermeidung“ sein. Birgit Behrensen beschrieb diese möglichen Symptome eines Traumas als „normale Reaktion auf unnormale Erfahrungen“ und das „Verstehen als Frage der pädagogischen Haltung“.

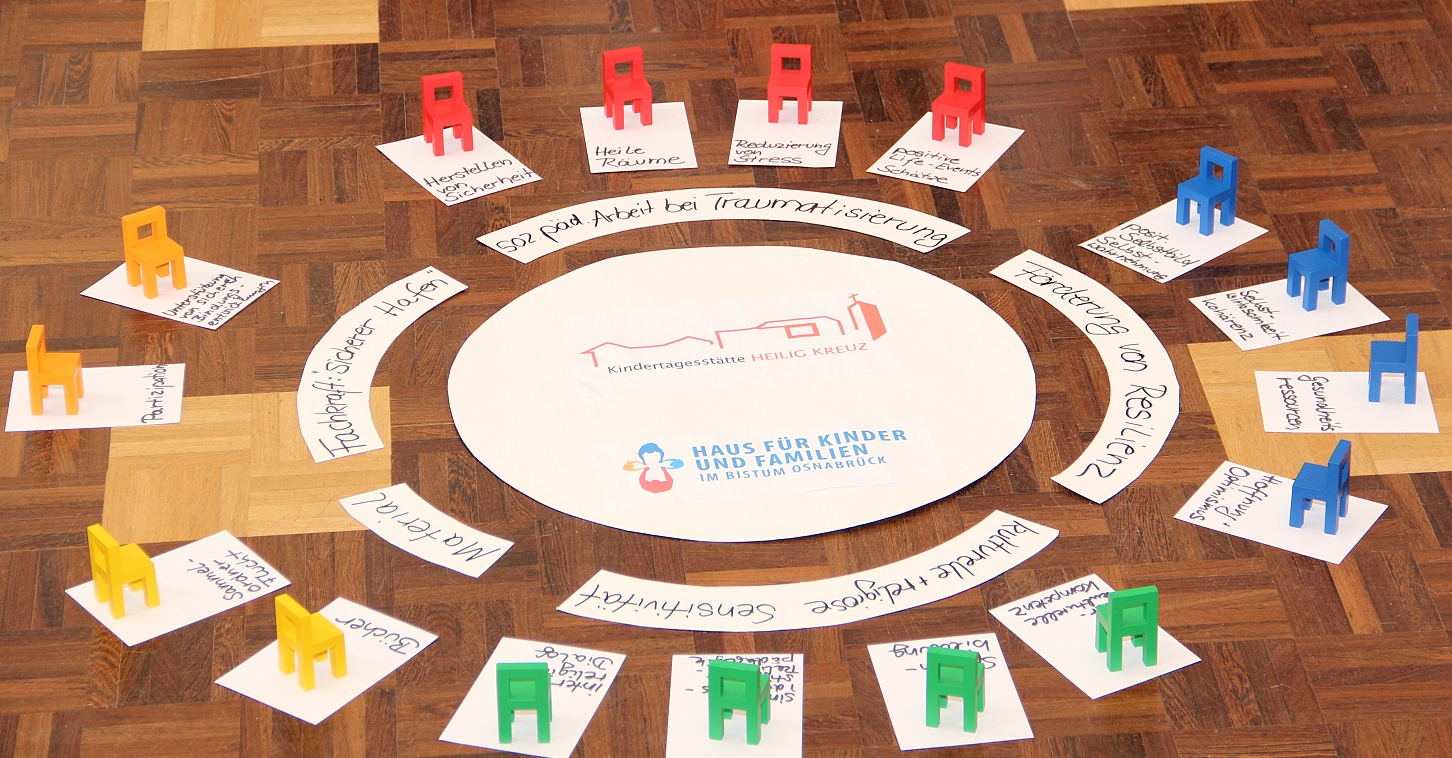

Für den Umgang mit traumatisierten Kindern sei eine „Pädagogik des sicheren Ortes“ notwendig, der grundsätzliche Gewaltfreiheit, klare Strukturen (z.B. wiederkehrende Reize) und Regeln, Verlässlichkeit und Partizipation biete. Wie das in einer KiTa konkret aussehen kann, zeigte in einem anderen Workshop Beate Berger von der KiTa Heilig Kreuz in Osnabrück, in der die Arbeit mit traumatisierten Kindern in ein Rahmenkonzept zum Umgang mit Vielfalt eingebettet ist. Grundsätzlich sollte die pädagogische Fachkraft ein „sicherer Hafen“ für die traumatisierten Kinder sein und ihre Bindungsbeziehungen stärken. Im KiTa-Alltag sei aber auch eine „strukturelle Sicherheit“ notwendig, zum Beispiel durch wiederkehrende Rituale, durch die Reduzierung von Stress und durch Rückzugsmöglichkeiten. Ziel müsse es sein, „die Kinder im Hier und Jetzt zu verankern“ und dafür böten sich insbesondere auch Sinneserfahrungen und das freie Spielen an.

Das Konzept der Vielfalt der Kita Heiligkreuz

Das Konzept der Vielfalt der Kita HeiligkreuzErfolgsfaktoren und Lösungswege

In einer von Claudia Solzbacher moderierten Abschlussdiskussion wurden auf der Tagung schließlich noch „Erfolgsfaktoren und Lösungswege“ in der Arbeit mit Kindern und mit Familien mit Fluchterfahrungen zusammen gefasst. Für den Bereich der Sprachbildung und –förderung konstatierte Prof. Dr. Christina Noack von der Universität Osnabrück: „Wir haben schon gute Konzepte und die gilt es jetzt aber noch einmal zu sortieren, zu überprüfen und anzupassen.“ Für die pädagogischen Fachkräfte seien verstärkt Fortbildungen und Beratungen sowie der Austausch zwischen KollegInnen von KiTa und Grundschule oder auch mit Eltern notwendig. Für die Elternarbeit hob Andrea Friedrich von der KiTa Wirbelwind in Bohmte hervor: „Beziehungsarbeit ist das A und O der Elternarbeit und diese funktioniert am besten über die Kinder“. Wichtig sei es, den Eltern mit Wertschätzung zu begegnen und sie persönlich anzusprechen und nicht über Briefe oder Plakate zu informieren. Angebote wie Elterncafés oder Internationale Buffets sollten gemeinsam mit den Familien geplant und umgesetzt werden. So sei ein kontinuierlicher Vertrauensaufbau möglich.

Mut machte den TeilnehmerInnen abschließend Carmen Guerra von der Caritas. Sie beschrieb KiTas und Grundschulen als „Orte gelebter Vielfalt“, die durch ihre Teilhabe- und Inklusionskonzepte „von vorneherein prädestiniert sind für dem Umgang mit Flüchtlingskindern“. So sei es schon längst Alltag der pädagogischen Fachkräfte, die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes zu berücksichtigen und auf ihre Stärken und Ressourcen zu setzen. Grundsätzlich gelte es aber noch verstärkt das Miteinander und die gegenseitige Sensibilität zu fördern statt die Differenzen zu betonen und Menschen zu etikettieren.

Karsten Herrmann

Workshop-Präsentationen

„Einbindung von und Kommunikation mit Flüchtlingseltern“

Religiöse und kulturelle Vielfalt im Bildungsalltag – Herausforderung und Chance

Trauma und Bildung