Begabungen und Selbstkompetenzen

Wer sich angenommen fühlt, lernt besser

Inhaltsverzeichnis

- Qualität der Beziehung

- Erwerb von Selbstkompetenzen

- Selbstkompetenzen und schulisches Lernen

- Diagnostik von Selbstkompetenzen

- Literatur

Gesamten Beitrag zeigen

Wenn Kindergarten und Schule den Auftrag haben, Wissen sowohl fachlich als auch lebenspraktisch zu vermitteln, dann kommt es im Wesentlichen darauf an, Lernbedingungen zu optimieren und den Stoff didaktisch so aufzubereiten, dass er möglichst effektiv vermittelt werden kann. Heute mehren sich allerdings die Stimmen derer, die fordern, dass der Auftrag von Kindergarten und Schule über die effektive Wissensvermittlung hinausgehen sollte. Der klassische Bildungsbegriff meint mehr als das, was in den Leistungsfächern der Schule bewertet wird: Es geht auch um die Entwicklung der ganzen Person mit ihren Werthaltungen, ihren kreativen Potenzialen und der Fähigkeit, eigenverantwortlich zu handeln (Klafki 2005; Kuhl 2009). Dass diese Entwicklung auch in der Schule gefördert werden soll, lässt sich allein mit der Tatsache begründen, dass Kinder und Jugendliche einen großen Teil ihrer Zeit in der Schule verbringen, sodass ein Teil dieser Zeit auch zur Förderung gesellschaftlich wichtiger Entwicklungsziele aufgewendet werden soll. In diesem Beitrag wird allerdings aus einen anderen Grund dafür plädiert. Denn die Effektivität und Nachhaltigkeit des Lernens hängt maßgeblich von persönlichen Kompetenzen, auch Selbstkompetenzen genannt, ab, die wir als wichtigen Teil der Persönlichkeit ansehen (Heller/Perleth/Hany 1994; Holling/Kanning 1999).

Die Begabungen einer SchülerIn können sich nach dieser Annahme umso besser entfalten, je mehr sie auch wirklich in schulischen Leistungen zum Ausdruck kommen können. Gibt es für eine Begabung keine Ausdrucksmöglichkeit, kann sie sich auch nicht gut entwickeln. Begabung bedeutet zunächst einmal nicht mehr, als dass ein Potenzial vorhanden ist, bestimmte Leistungen zu erbringen. Inwieweit sich vorhandene Begabungen tatsächlich entfalten können, hängt auch von den jeweiligen Selbstkompetenzen ab. Beispiele dafür sind etwa die Fähigkeit, die eigene Motivation auch dann aufrechtzuerhalten, wenn schwierige oder unangenehme Phasen des Lernens zu bewältigen sind (Selbstmotivierung), oder die Fähigkeit, negative Gefühle wie Angst und Enttäuschung nachhaltig zu bewältigen (Selbstberuhigung). Eine weitere Selbstkompetenz bezieht sich auf den Entwicklungsstand des Selbstsystems. Mit diesem eigenständigen Regulations- und Handlungssystem organisiert das Individuum seine Lebenserfahrungen immer nach der persönlichen Bedeutung. D.h., dass das Selbst nach der individuellen Bedeutung einer Erfahrung »schaut«: in Bezug auf die eigenen (aber auch fremden) Bedürfnisse, Werte, Handlungsmöglichkeiten, Begabungen und andere charakteristische Eigenschaften (Biebrich/Kuhl 2009; Kuhl/Hüther 2007). Auf diese Weise können alle persönlich relevanten Erfahrungen so ausgewertet und integriert werden, dass in jeder schwierigen Situation, auch beim Lernen, immer diejenige persönliche Kompetenz eingesetzt werden kann, die gerade benötigt wird.

Der griechische Philosoph Platon verglich die Selbstregulation (die nach unserer Vorstellung ein wichtiger Bestandteil der Selbstkompetenz ist) mit der Regierung oder dem Herrscher in einem gerechten Staat: Ein Herrscher oder ein Staat ist »gerecht«, wenn er für jede Aufgabe immer denjenigen Experten einsetzt, der die Aufgabe am besten erledigen kann. Eine Person wird also sich selbst (und anderen) umso mehr »gerecht«, je besser sie bei jeder Aufgabe diejenigen Kompetenzen einsetzen kann, mit der sie die Aufgabe am besten bewältigt: Wenn die Lust am Lernen nachlässt, wird die Selbstmotivierung aktiviert. Diese sorgt z.B. dafür, dass ein aus der vorherigen Stunde frustrierter Schüler wieder neue Lust verspürt und sich mit Offenheit auf die nächste Stunde einlassen kann. Wenn hingegen Angst das Lernen stört, greift die er lernte Selbstberuhigungskompetenz, die z.B. einer Schülerin dabei hilft, ihre Versagensangst angesichts einer baldigen Prüfung zu regulieren.

Ist in einer Situation kein Lösungsweg parat, müssen Planungskompetenzen eingesetzt werden, um Alternativen zu erarbeiten. Nehmen wir z.B. einen Schüler, der in Chemie einen Versuch durchführen soll, der in dieser Form noch nicht besprochen wurde. Dieser Schüler muss nun aus seinem bestehenden Wissen Möglichkeiten für eine Lösung erarbeiten. Wenn in einem anderen Fall die Gefahr besteht, dass man sich zu lange bei unwichtigen Tätigkeiten aufhält, müssen verschiedene Ziele und Handlungsmöglichkeiten gegeneinander abgewogen werden. Ganz konkret zeigt sich dies in Klausuren, in denen die Schülerin z.B. abwägen muss, wie viel Zeit sie für welche Aufgabe verwendet und sich nicht an einer Aufgabe festbeißt. Mit unserer Osnabrücker Persönlichkeitsforschung haben wir in den letzten zwei Jahrzehnten etwa hundert solcher Selbstkompetenzen ermittelt und Methoden entwickelt, sie zu messen.

Qualität der Beziehung

Die zentrale These dieses Beitrags lautet, dass die Entwicklung von Selbstkompetenzen maßgeblich von der Qualität der Beziehung zwischen Lernendem und Lehrendem abhängt. Das hat einen ganz einfachen Grund: Das Selbst kann sich am besten, in mancher Hinsicht sogar nur durch den Kontakt mit einem anderen Selbst entwickeln. Das liegt daran, dass die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und Selbstäußerung im Verlauf der Evolution des Menschen in erster Linie der sozialen Interaktion gedient hat. Soziale Bindungen werden erst dadurch gefestigt und vertieft, dass sich die Interaktionspartner gegenseitig ihre Befindlichkeiten mitteilen. So lässt anhand eines der frühesten Merkmale der Interaktion zwischen Mutter und Kind, der Erwiderung des Blickkontakts, bereits das Risiko einer Fehlentwicklung von Selbstkompetenzen abschätzen:

Kinder, deren Mütter nicht in der Lage sind, den Blickkontakt des Säuglings im Alter von sechs bis zwölf Wochen prompt (d.h. in weniger als einer Zehntelsekunde) zu erwidern, haben in der späteren Kindheit ein erhöhtes Risiko, psychosomatische Symptome zu entwickeln (z.B. Einnässen, Infektanfälligkeit, Stottern), die mit Defiziten bei der Emotionsregulation (z.B. Angstbewältigung) und der sozialen Anpassung (z.B. im Kindergarten) einhergehen (Keller/Gauda 1987). Heute werden bei der Untersuchung der Interaktion zwischen Säuglingen und ihren Bezugspersonen auch andere Merkmale untersucht, welche die zeitliche (und inhaltliche) Abstimmung (Synchronisierung) des wechselseitigen Verhaltens betreffen (Feldman 2003, 2006; Keller et al. 2004).

Wie stark die Beziehungserwartungen bereits bei Säuglingen die emotionale Befindlichkeit beeinflussen, zeigen z.B. die klassischen Untersuchungen zum »still face« und ähnlichen Phänomenen: Wenn Kindern das unbewegliche Gesicht der Mutter oder einer anderen Bezugsperson gezeigt wird oder wenn die mimische Reaktion der Mutter auf die Signale des Kindes auch nur um Bruchteile einer Sekunde verzögert über einen Monitor gezeigt werden, reagieren Kinder verstört (Murray/ Trevarthen 1985). Dass das Gesicht der Mutter über einen Videomonitor gezeigt wird, stört die Kinder nicht, solange ihre mimischen Reaktionen zeitgenau übertragen werden. Das bedeutet, dass Säuglinge bereits ein geistiges Erwartungsmodell haben, das millisekundengenau die Zeitverzögerungen festlegt, an denen zu erkennen ist, ob eine soziale Interaktion »gut« verläuft. Tut sie das, so hat dies eine beruhigende Wirkung auf das Kind. Ist der soziale Kontakt jedoch auch nur geringfügig gestört (z.B. erkennbar daran, dass die emotionale Reaktion der Mutter um Sekundenbruchteile verzögert gezeigt wird), ist das Kind beunruhigt.

Man geht heute davon aus, dass diese subtile Abstimmungsdynamik in der zwischenmenschlichen Interaktion lebenslang relevant ist, also auch in den Interaktionen zwischen LehrerInnen und SchülerInnenn, so kurz und selten sie auch sein mögen (vgl. auch Becker-Soll/Textor 2007). Ist die Synchronisierung des Emotionsausdrucks und anderer Interaktionsmerkmale auch nur leicht gestört, so wird dies bereits als eine Störung der Interaktion wahrgenommen. Die vielleicht folgenschwerste Auswirkung gestörter Interaktion ist die »Abschaltung« des Selbst: Wenn die Interaktion nicht mehr so erlebt wird, dass einer der Interaktionspartner (oder beide) sich als Person wahrgenommen fühlt, dann wird das Selbst abgeschaltet; wir sprechen auch von einer Hemmung des Selbst.

Die Hemmung des Selbst hat für die Entwicklung von Selbstkompetenzen schwerwiegende Folgen. In diesem Fall können selbst noch so gute Erfahrungen nicht in das Netzwerk persönlich relevanter Erfahrungen (d.h. ins Selbst) integriert werden. Das gilt insbesondere auch für Ermutigungen oder beruhigende Signale von Eltern, Freunden oder Leh rerInnen. Entwicklungspsychologen vermuten schon seit Langem, dass die Fähigkeit des Erwachsenen, sich selbst zu beruhigen (bzw. zu motivieren), durch Verinnerlichung (Internalisierung) solcher beruhigenden (bzw. ermutigenden) Erfahrungen entstehen, die in der Kindheit (und auch in der Schule) durch die prompte und auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmte Reaktion von Bezugspersonen ausgelöst werden (Vygotski 1978). Hat die Bezugsperson nicht in dieser Weise auf die Signale des Kindes reagiert, steigt die Gefahr, dass sich das Kind ungeschützt fühlt und dass das Selbst abgeschaltet wird, weil es für die Steuerung der Interaktion nicht mehr gebraucht wird. Das Kind merkt schon an leicht verzögerten Reaktionen der Bezugsperson, dass diese nicht voll präsent und damit nicht zuverlässig zu seinem Schutz und seiner Versorgung verfügbar ist.

Erwerb von Selbstkompetenzen

Wie funktioniert nun der Erwerb von Selbstkompetenzen wie Selbstmotivierung und Selbstberuhigung in einer geglückten Interaktion? Man geht heute davon aus, dass diese Internalisierung der zunächst durch die Bezugsperson ausgelösten Emotionsregulation durch einen elementaren Lernprozess zustande kommt, den wir Systemkonditionierung nennen (Kuhl/Völker 1998). Grundsätzlich werden im Gehirn zwei Prozesse dann miteinander verknüpft, wenn sie gleichzeitig oder ganz kurz hintereinander aktiviert werden (mit weniger als einer Sekunde Abstand). Beim klassischen Konditionieren werden zwei bislang noch nicht verknüpfte Reize (z.B. die Glocke und das Fleischstück in Pawlows Experimenten an Hunden) dadurch verknüpft, dass sie ein paar Mal gleichzeitig oder kurz hinter einander auftauchen (z.B. wenn die Glocke kurz vor Zeigen des Futters ertönt, wird sie vom Hund direkt mit dem Fleischstück verknüpft und später als Ankündigung des Fleisches gewertet, mit den entsprechenden Reaktionen wie Speichelfluss).

In ähnlicher Weise stellen wir uns den Lernprozess vor, bei dem das Selbstsystem die Kontrolle über die eigenen Gefühle erlangt. Das Selbst wird mit der emotionsregulierenden Wirkung verknüpft, die zunächst die Bezugsperson auslöst, wenn die beiden beteiligten Systeme (das Selbst und die Emotionsregulation) gleichzeitig oder sehr kurz hintereinander aktiviert werden. Das Selbst wird dadurch aktiviert, dass sich das Kind persönlich angesprochen fühlt (ob durch Blickkontakt, durch die Unmittelbarkeit des Emotionsausdrucks der Bezugsperson oder ihres zugewandten Verhaltens) und das an der Emotionsregulation beteiligte System wird z.B. dadurch aktiv, dass die Bezugsperson das Kind ermutigt oder beruhigt. Wenn auf diese Weise die Ermutigung oder die Beruhigung, die von einer Bezugsperson ausgehen, mit dem Selbst des Kindes verknüpft werden, dann braucht es später bei einer auftretenden Belastung oder Beunruhigung nur sein Selbst zu aktivieren (z.B. seine Beunruhigung spüren), um das emotionsregulierende System in Gang zu setzen. Die Selbstberuhigung (oder Selbstmotivierung) geschieht dann so schnell, dass sie meist gar nicht bewusst wird. Diese »Mikroregulation « der Emotionen ist deshalb so wichtig, weil sich Emotionen bewusst meist nicht gut regulieren lassen. Wenn man einem z.B. Kind sagt: »Du brauchst keine Angst zu haben« oder »Freu dich doch«, lässt der Erfolg einer solchen Aufforderung oft zu wünschen übrig.

Emotionsregulierende Selbstkompetenzen werden zwar in der Kindheit sehr nachhaltig geprägt. Eine Systemkonditionierung kann aber auch in späteren Jahren »nachgeholt« werden, und zwar in allen persönlichen Beziehungen, in denen der Lernende sich als Person soweit wahrgenommen und angenommen fühlt, wie es dem jeweiligen Kontext entspricht (bei der Lehrer-Schüler-Beziehung braucht dieses Gefühl des Sich-persönlich-angesprochen-Fühlens« natürlich nicht so tief und umfassend zu sein wie in den Beziehungen zu den Eltern, zu engen Freunden oder in der Partnerschaft). Persönlich werden Beziehungen immer dann, wenn die Bezugsperson ab und zu prompt und angemessen auf die Bedürfnisse des Lernenden eingeht. Ist das nicht der Fall, wird das Selbst abgeschaltet, wie es für alle biologischen Systeme der Fall ist, wenn sie nicht gebraucht werden (man denke z.B. daran, wie schnell ein Muskel an Volumen und Kraft verliert, wenn er längere Zeit in Gips liegt). Ist das Selbst abgeschaltet, können noch so ermutigende oder beruhigende Erfahrungen nicht mit dem Selbst verknüpft werden, also auch später nicht von »selbst« aktiviert werden. Ein Kind, das sehr häufig fröhliche, ermutigende oder beruhigende Reaktionen erlebt (z.B. von Eltern oder LehrerInnen) wird zwar entsprechend leicht und häufig in eine fröhliche, motivierte bzw. entspannte Stimmung kommen. Damit ist aber noch keineswegs garantiert, dass es aus einer unguten Stimmung, wenn sie tatsächlich einmal auftritt, selbst ständig (d.h. ohne Hilfe) herauskommt. Um die Integration der Beruhigungserfahrung ins Selbst zu ermöglichen, muss die Beziehung zumindest gelegentlich so positiv erlebt werden, dass das Selbst aktiv ist: Noch so gute Beziehungserfahrungen können nicht mit dem Selbst verknüpft werden, wenn dieses gar nicht aktiviert ist.

Selbstkompetenzen und schulisches Lernen

Welche Rolle spielen nun solche Selbstkompetenzen für schulisches Lernen? Beeinflussen sie wirklich das Ausmaß, in dem Begabung in schulische Leistung einfließen kann? Erste Antworten auf diese Fragen mag ein aktuelles Beispiel aus unserer Forschung veranschaulichen (Biebrich et al., in Vorb.). Es ging darum, wodurch die Schulleistung eigentlich beeinflusst wird. Selbstverständlich hängt die Beantwortung dieser Frage maßgeblich davon ab, ob man die relevanten Selbstkompetenzen verlässlich und hinreichend genau messen kann. Denn umfassende Konstrukte wie die Selbstwirksamkeit oder andere Kontrollüberzeugungen können zwar zur Vorhersage der Umsetzung von Begabung in Leistung herangezogen werden, aber kaum die spezifischen Mechanismen erklären. Wenn z.B. ein Schüler angibt, sich in der Schule nicht wohl zu fühlen und dabei schlechtere Noten hat, erklärt der Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Noten noch nicht, welche Mechanismen zu den schlechten Noten führen. Dies kann beispielsweise daran liegen, dass der Schüler nur über eine gering ausgeprägte Selbstberuhigungskompetenz verfügt, die es ihm nicht ermöglicht, den alltäglichen Schulstress zu bewältigen. Eine solche Selbstkompetenz kann man fördern und sie vermag dem Schüler wirklich dabei zu helfen, in der Schule besser zurechtzukommen.

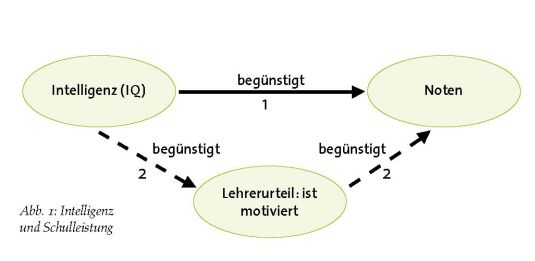

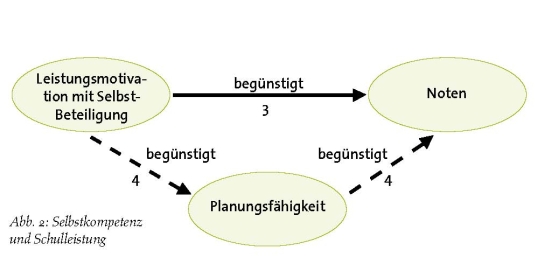

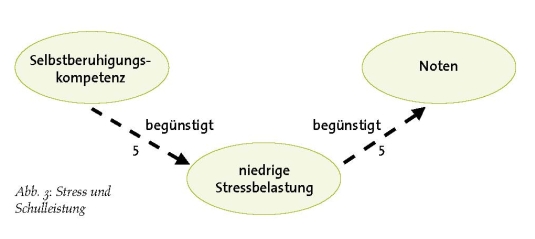

Zurück zu unserem exemplarischen Forschungsergebnis: In statistischen Modellen konnten fünf Wege aufgezeigt werden, die die Schulleistung (hier anhand von Noten dargestellt) beeinflussen. Dabei gibt es direkte Wege der Beeinflussung (durchgezogenen Linien) und indirekte Wege (gestrichelte Linien), bei denen zusätzlich vermittelnde Ursachen zwischengeschaltet sind (z.B. Abb. 1).

Der erste Weg in Abbildung 1 ist der klassische Befund, dass sich die Intelligenz eines Schülers direkt auf dessen Noten auswirkt, d.h., je höher der Intelligenzquotient (IQ), desto besser fallen im Durchschnitt auch die Noten aus. Diese wie alle anderen in unseren Abbildungen gezeigten Wege waren statistisch signifikant. Der zweite Weg in Abb. 1 zeigt, dass ein höherer IQ-Wert dazu führt, dass der Lehrer des Schülers diesen als insgesamt motivierter einschätzt. Ein solch positives Lehrerurteil wirkt sich dann wiederum positiv auf die Noten aus.

Weg 3 (Abb. 2) zeigt den Einfluss der Leistungsmotivation eines Schülers auf die Noten. Wie zu erwarten, führt eine gesteigerte Leistungsmotivation zu verbesserten Noten. Interessant dabei ist, dass bei dieser Form der Leistungsbereitschaft das Selbst beteiligt ist. Aus unserer Forschung wissen wir, dass einige Formen der Leistungsmotivation keinen positiven oder sogar einen negativen Einfluss auf die Umsetzung der Begabung in entsprechende Leistung haben (z.B. eine abstrakte, nicht konkret gefühlte Leistungsmotivation oder Leistungsziele, die mehr darauf ausgerichtet, besser als andere zu sein, als sich selbst zu verbessern). Dagegen wirkt sich die ins Selbst integrierte (»gefühlte«) Leistungsmotivation durchaus leistungssteigernd aus: Spaß und Freude am Thema untermauern den Willen, Leistung zu erbringen, und ermöglichen dadurch, eigene Begabungen in gute Leistungen umzusetzen. So wird ein Schüler, der sich z.B. für Geschichte begeistern kann, gar nicht merken, wie schnell die Stunde vorüber ist. Ein weniger motivierter Schüler schaut hingegen alle fünf Minuten auf die Uhr, oder er meldet sich zwar, aber nur aus der Überlegung heraus, etwas für die mündliche Note tun zu müssen.

Der vierte, indirekte Pfad stellt den Einfluss der Leistungsmotivation mit Selbst-Beteiligung (»gefühlte Leistungsmotivation«) auf die Planungsfähigkeit dar, diese wiederum wirkt sich günstig auf den Notenschnitt aus. Muss ein Schüler für ein Fach lernen, für das er »Feuer und Flamme« ist, so fällt es ihm leicht, einen Lernplan aufzustellen. Ein Schüler, den das Fach kaum interessiert, verfügt über eine geringer ausgeprägte Planungsfähigkeit, muss hierfür mehr Kraft aufwenden bzw. sich überwinden.

In unserer letzten Abbildung (Abb. 3) ist kein direkter Weg, sondern nur der indirekte Weg 5 sichtbar. Hierbei führt eine gut ausgeprägte Selbstberuhigungskompetenz zu einer niedrigeren Stressbelastung. Je niedriger die Stressbelastung ist, desto besser sind die Noten. Ein Beispiel aus dem Sportunterricht: In der Klasse werden heute Noten für das Basketball-Spielen vergeben und eine Schülerin weiß, dass sie in den letzten beiden Stunden schlechte Leistungen erbracht hat. Deshalb ist sie nervös, steht unter Stress. Schafft sie es nicht, den Stresspegel zu regulieren, besteht ein größeres Risiko, auch dieses Mal nicht die gewünschte Leistung zu erbringen. Verfügt sie aber über eine hohe Selbstberuhigungsfähigkeit, so kann sie eigenständig den Stress senken und sich zuversichtlich der Aufgabe widmen. Der Weg 5 zeigt auch, dass sich Selbstkompetenzen nur unter bestimmten Bedingungen auswirken, in diesem Falle nur dann, wenn die Person auch wirklich viel Stress hat.

Diagnostik von Selbstkompetenzen

Mit der Osnabrücker Persönlichkeitsdiagnostik lassen sich im Unterschied zu klassischen Persönlichkeitstests sehr viele (d.h. an die 100) persönliche Kompetenzen (Selbstkompetenzen) differenzieren. Sie kann bei Beratung und Coaching von Führungskräften ebenso eingesetzt werden (Kuhl & Strehlau, 2009) wie zur Planung und Evaluation von Psychotherapie (Ritz-Schulte/Schmidt/Kuhl 2008) und zur Begabungsförderung bei Schulkindern (Kuhl 2004; Renger 2009; Künne 2008).

Die Berücksichtigung dieser mannigfaltigen Kompetenzen erlaubt ein besseres Verständnis der Ursachen einer Leistungsstörung und eine sehr konkrete Antwort auf die Frage, welche individuellen Kompetenzen gefördert werden können und sollten, um die Begabung eines Kindes besser zur Entfaltung zu bringen. Dies gilt vor allem auch im Vor- und Grundschulalter, das wir in unserer zukünftigen Forschungsarbeit zunehmend berücksichtigen wollen.

In einem seit gut zwei Jahren laufenden Projekt entwickeln wir neue Methoden, mit denen wir Vorläufer späterer Selbstkompetenzen bereits im Grundschulalter untersuchen können. Die bisherigen Ergebnisse geben interessante Aufschlüsse über wichtige Funktionen, die sich im Alter von vier bis sechs Jahren entwickeln. Beispiele hierfür sind die Fähigkeit, unerledigte Absichten (z.B. eine etwas langweilige Aufgabe nach einer Unterbrechung wieder aufzunehmen und zu Ende zu führen, sowie die empathische Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen oder entwicklungspsychologische Vorläufer der Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme, die sich z.B. aus der Tendenz ablesen lässt, einseitig anderen oder sich selbst die Schuld für ein Missgeschick zuzuschreiben).

So zeigt sich beispielsweise, dass selbst eine hohe Intelligenz kaum in entsprechende Schulleistung umgesetzt wird, wenn nicht die gefühlte Leistungsmotivation gut entwickelt ist (Kuhl/Solzbacher et al., 2010). Andere Selbstkompetenzen, wie die Fähigkeit, Absichten in die Tat umzusetzen, sind für Hochbegabte weniger wichtig als für Schüler mit unterdurchschnittlichem IQ. Wiederum andere Selbstkompetenzen beeinflussen unabhängig von der Intelligenz die Leistung. Die gute Beziehung zum Kind wirkt sich bei Kindern mit hohem wie niedrigem IQ positiv auf die Schulleistung aus, während Leistungsangst von SchülerInnen ebenso wie die »sorgenvolle Leistungsorientierung« der Eltern sowohl bei hohem wie niedrigem IQ die Schulleistung beeinträchtigt. Ganz besonders nachdenklich stimmt der Befund, dass Hochbegabte, die sich von der LehrerIn nicht angenommen fühlen, fast ähnlich niedrige Schulleistungen zeigen wie SchülerInnen, deren IQ weit unter dem Durchschnitt liegt. Obwohl diese Befunde noch vorläufigen Charakter haben und die genauen Verursachungszusammenhänge noch weitgehend unerforscht sind, machen sie doch deutlich, wie wichtig es ist, den Beitrag von Selbstkompetenzen in Forschung und Praxis sorgfältig zu beachten. Obwohl Begabungen sehr viel weiter gestreut sind als das, was sich als Leistung in der Schule zeigen kann, darf die Bedeutung der Schulleistung für die Entfaltung latenter Begabungspotenziale nicht übersehen werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die psychologische Forschung heute ermöglicht, eine Vielzahl von Selbstkompetenzen bereits im Kindergarten und im Grundschulalter zu messen. Die dargestellten Forschungsergebnisse zeigen nicht nur, dass, sondern auch warum Selbstkompetenzen maßgeblich von der Beziehung zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen abhängig sind und warum sie dazu beitragen, dass sich Begabungen entfalten können. Die Entfaltung solcher Begabungsaspekte wird offensichtlich durch Selbstkompetenzen unterstützt. Dazu gehören Kompetenzen wie eigenständiges Planen, Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit, das Sich-zu-eigen-Machen von Leistungszielen (Integration ins Selbst) und die Fähigkeit zur Selbstberuhigung, die es ermöglicht, aus Fehlern und Misserfolgen zu lernen, statt sich davon lähmen zu lassen.

Alle diese Kompetenzen werden im psychischen System gebildet und bereitgestellt, das wir das Selbst nennen. Dieses System ist in der Lage eine Vielzahl von momentan relevanten Lebenserfahrungen gleichzeitig »auf den Schirm zu bringen«, ohne dass dazu ein bewusstes Nachdenken notwendig ist. Dass die Entwicklung des Selbstsystems maßgeblich von der Qualität der Beziehung zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen abhängig ist, hat einen einfachen Grund: Das Selbstsystem kann alle Erfahrungen, die es von Bezugspersonen lernen kann, wie Beruhigung, Ermutigung, planvolles Vorgehen u.v.m., nur dann integrieren (um sie später von »selbst« nutzen zu können), wenn es eingeschaltet ist. Eingeschaltet wird es aber nur, wenn das Kind sich als Person angesprochen und akzeptiert fühlt. Denn das ist die Hauptaufgabe des Selbstsystems: Die Person als Ganze im Blickfeld zu haben, d.h. sich selbst oder eine andere Person mit ihren Stärken und Schwächen, Erlebnissen und Belastungen, Vorlieben und Abneigungen zu sehen.

Literatur

- Becker-Stoll, F. /Textor, M. R. (2007)(Hrsg.). Die Erzieherin-Kind-Beziehung. Zentrum von Bildung und Erziehung. Berlin u. a.: Cornelsen Scriptor.

- Biebrich, R./Kuhl, J. (2009). Reflexionsfähigkeit und Selbstentwicklung. In: R. Sachse (Hrsg.), Theorie und Praxis der Klärungsorientierten Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe.

- Biebrich, R./Kuhl, J./Künne, T./Frankenberg, H./Aufhammer, F. (2011). Die Bedeutung derselbstregulatorischen Kompetenzen für die Begabungsentfaltung beim Übergang von der Grundschule zum Gymnasium. Unveröffentlichtes Manuskript. Universität Osnabrück. (in Vorb.).

- Heller, K. A./Perleth, Ch./Hany, E. A. (1994). Hochbegabung – ein lange Zeit vernachlässigtes Forschungsthema. Einsichten – Forschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München, 1, S. 18–22.

- Holling, H./Kanning, U. P. (1999). Hochbegabung: Forschungsergebnisse und Fördermöglichkeiten. Göttingen: Hogrefe.

- Keller, H./Gauda, G. (1987). Eye contact in the first months of life and its developmental consequences. In: H. Rauh et al. (Hrsg.), Psychobiology and early development. Advances in psychology 46. Amsterdam: North Holland, S. 129–143.

- Klafki, W. (2005). Sinn-Dimensionen allgemeiner Bildung in der Schule. In: M. Fiegert/I. Kunze (Hrsg.), Zwischen Lehrerbildung und Lehrerausbildung. Münster: Lit-Verlag, S. 181–199.

- Kuhl, J. (2004). Begabungsförderung: Diagnostik und Entwicklung persönlicher Kompetenzen. In: C. Fischer/F. J. Mönks/E. Grindel (Hrgs.), Curriculum und Didaktik der Begabtenförderung. Begabungen fördern – Lernen individualisieren. Münster: Lit-Verlag.

- Kuhl, J. (2009). Macht Musik reifer? Theoretische und methodische Grundlagen der Persönlichkeitsbildung durch Musik. In: Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.), Pauken mit Trompeten? Lassen sich Lernstrategien, Lernmotivation und soziale Kompetenzen durch Musikunterricht fördern? Reihe: Bildungsforschung. Bonn, Berlin.

- Kuhl, J./Hüther, G. (2007). Das Selbst, das Gehirn und der freie Wille: Kann man Selbststeuerung auch ohne Willensfreiheit trainieren? In: Pädagogik, H. 11, S. 36–41.

- Kuhl, J./Solzbacher C. et al. (2010). Jahresbericht der Forschungsstelle Begabungsförderung im Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung. Osnabrück: nifbe.

- Kuhl, J./Strehlau, A. (2009). Handlungspsychologische Grundlagen des Coaching: Anwendung der Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI). In: B. Birgmeier (Hrsg.), Coachingwissen: Ansätze, Betrachtungen, Konzepte und Entwürfe zur Theorie- und Wissenschaftsorientierung im Coaching. Wiesbaden: VS-Verlag.

- Kuhl, J./Völker, S. (1998). Entwicklung und Persönlichkeit. In: H. Keller (Hrsg.), Lehrbuch der Entwicklungspsychologie. Bern: Huber, S. 207–240.

- Künne, T. (2008). Umsetzungsformen des Leistungsmotivs als Prädiktoren für Schulleistung und Wohlbefinden: eine empirische Untersuchung zur gruppenspezifischen Begabungsförderung. Saarbrücken: VDM.

- Murray, L./Trevarthen, C. (1985). Emotional regulation of interactions between two-month-olds and their mothers. In: T. M. Field/N. A. Fox (Hrsg.), Social perception in infants. Norwood, NJ: Ablex.

- Renger, S. (2010). Begabungsausschöpfung – Persönlichkeitsentwicklung durch Begabungsförderung. Münster: Lit-Verlag. Ritz-Schulte, G./Schmidt, P./Kuhl, J. (2008). Persönlichkeitsorientierte Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe.

- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge: Harvard University Press.

Hinweis:

Der Artikel wurde mit freundlicher Genehmigung des Herder-Verlags dem in der nifbe-Schriftenreihe erschienenen Buch "Bildung braucht Beziehung. Selbstkompetenz stärken - Begabungen entfalten. Freiburg: Herder (2011) entnommen.

Zum Weiterlesen:

Begabung und Beziehung (nifbe-Themenheft 3)

Bindung und Begabungsentfaltung

- Zuletzt bearbeitet am: Freitag, 26. Februar 2016 10:26 by Karsten Herrmann